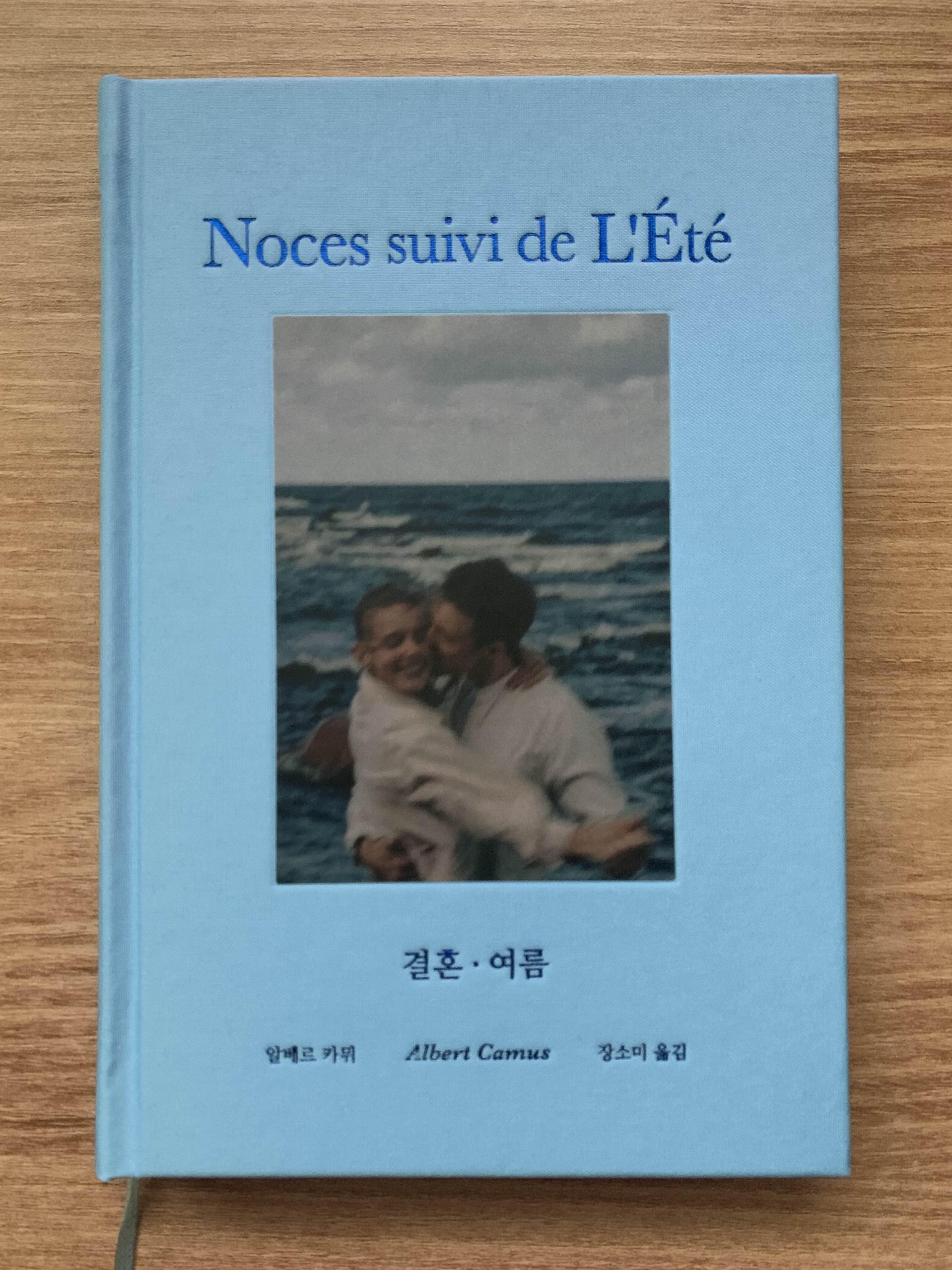

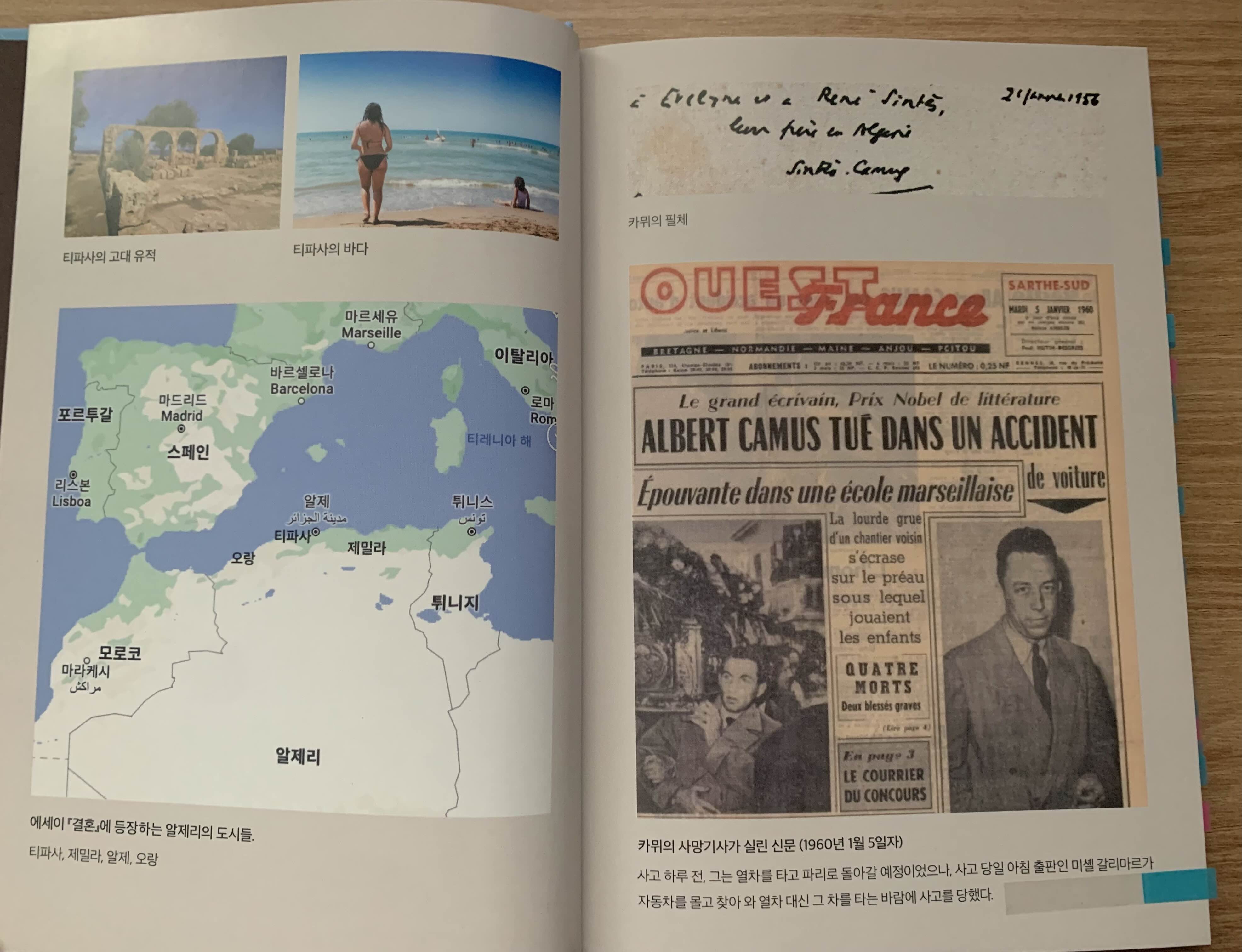

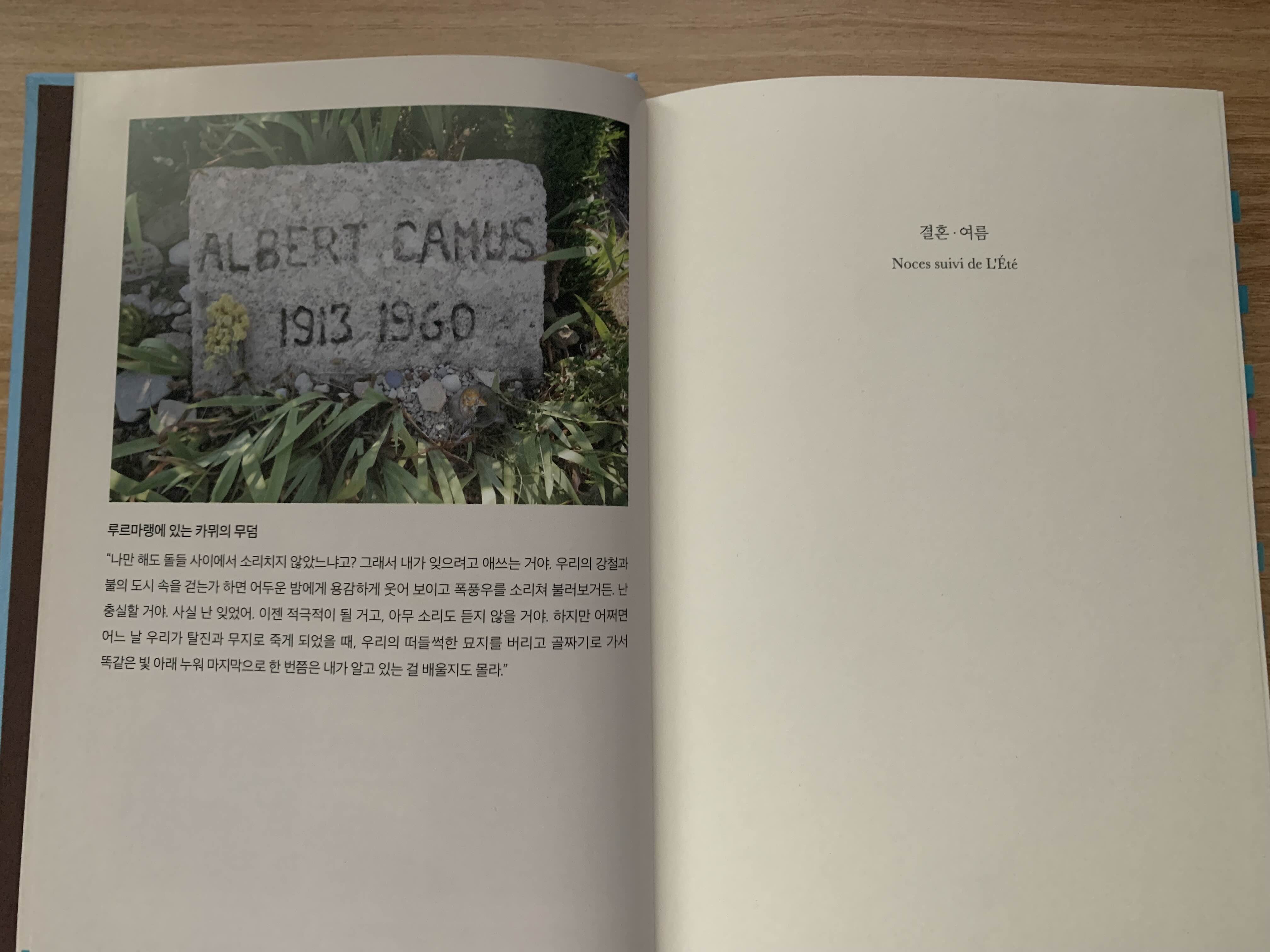

본문이 시작되기에 앞서 몇 장의 사진들과 카뮈의 삶을 간략히 서술한 출판사 편집부의 ‘책 머리에’ 글이 나온다. [결혼·여름]이라는 제목만으로는 언제 쓰인 어떤 글들일지 짐작하기 어려워 막연했는데 글의 주요 배경이 되는 알제리 지역의 대표적인 장소 사진들과 지도, 카뮈의 생전 모습과 묘지 사진 등을 먼저 살펴보며 마음의 거리감을 좁힐 수 있었다. 표지에서부터 느껴졌던 출판사의 감각과 성의가 친절한 길잡이 덕에 더욱 사려 깊게 다가왔다. “결혼”에 담긴 네 편의 글은 카뮈가 고향 알제리에서 살았던 20대 시절의 습작으로 1938년에 알제에서 한정판으로 출간됐던 것이고, “여름”의 여덟 편은 1939년부터 1953년에 집필되었다고 한다.

1913년 알제리의 벨쿠르에서 태어난 카뮈는 손찌검이 일상인 할머니와 귀가 거의 들리지 않는 어머니와 살았다. 가난했지만 도서관을 해방구 삼았던 밝고 총명한 소년은 상급학교 진학 대신 돈벌이에 나서야 할 운명이었는데, 교사 루이 제르맹의 설득 덕분에 할머니의 반대를 극복하고 학업을 계속할 수 있었다. 십대 때부터 앓은 폐결핵으로 교수 응시 자격을 박탈당하고 이른 결혼은 실패로 끝나는 등 20대 중반까지 이어진 시련에도 청춘의 카뮈는 삶에 대한 사랑을 잃지 않는다. 먼 훗날 노벨문학상 수상 후 은인인 제르맹 선생에게 수상 기념 연설문을 모은 책을 헌정하는데, 이때 주고받은 편지에서 선생은 어린 시절 그에게서 보았던 ‘학교에 다니고 있다는 기쁨’과 낙천주의를 언급한다.

첫 장 “결혼”에 묶인 글들은 폐허가 된 고대의 유적과 조야한 현대 문명, 압도적인 자연이 기묘하게 불화하고 조화하는 알제리 몇몇 지역의 인상기이자 찬가 같은 느낌이었다. 첫 글의 도입부부터 줄줄이 열거되는 나무와 꽃 들의 이름이, 아는바 없이 진지하고 회의적인 느낌으로 내게 새겨져 있던 카뮈의 이미지를 흔들었다. 돌과 바다, 태양, 식물에 대한 찬탄, 삶의 경이와 행복에의 의지, 모순과 아이러니가 자연스럽게 하나의 흐름으로 이어지는 기술들이 조금 낯설어 적응이 안 되기도 했다. 그의 내면과 영혼에서 이어진 듯한 생명과 자연에 대한 경탄과 감각적인 묘사, 현대 문명과 발전에 대한 양가적 감정을 오가는 행간에서 나는 약간 길을 잃은 느낌을 받았다.

책 서두의 사진과 지도를 들춰가며 글의 추상성에 어떤 구체성을 덧붙여 이해해보고자 했는데 중반부까지는 이따금 기억하고 싶은 문장은 있으되 마음에 크게 와 닿는 글이 없었다. 서사가 없다고 하면 이상한 말이겠지만, 요약할 수 있는 내용의 기둥이 있다고 한들 전반적으로 의식의 흐름에 좀은 과하게 느껴지는 미문과 찬탄이 부담스러웠다. 하여 초반에는 역시 습작은 습작인가 싶다가, 내게 이제 청춘의 환희를 수용할 수 있는 감성은 완전히 사라진 건가 싶다가, 그리스 신화와 알제리의 자연에 대해 아는 게 없어서 감흥이 없는 걸까 싶다가…. 이 얇은 책을 읽어내기가 이렇게 어렵다니 자책하며, 머리로는 다양한 잡생각이 출몰하고 눈으로는 활자를 따라가는 통독 상태와 의지를 발현한 각성 상태를 오갔다.

책을 읽는 내면과 책 읽기에 어려움을 느끼는 내면의 충돌을 다스리며 중반을 넘어, “아몬드나무”에서부터 글자가 글로 변하면서 몰입이 시작되었고 특히 후반부 “헬레네의 추방”은 드디어 필사하고 싶을 만큼 매력적으로 다가왔다. 전혀 모르는 도시와 자연과 사람들에 대한, 사적인 깊은 감정과 경험이 배인 묘사보다는 차라리 전쟁이 파괴한 것들이나 당대 작가의 위상 등 모르기는 마찬가지지만 어느 정도의 보편적 추론이 가능한 시사적인 주제를 다룬 글들이 훨씬 흥미롭게 느껴졌기 때문인 것 같다. 다소 주리를 틀며 지나왔지만 중반부까지의 지난한 독서로 나름의 적응 궤도에 오른 후 마주한, 덜 추상적인 글의 지도에 머릿속이 환해진 기분이 들었던 것 같기도 하다. 심지어 ‘갈구, 명징, 약동, 작열’ 같은 단어들이 멋을 부리기 위해서가 아니라 자연스럽게 스며든 표현처럼 느껴지기도 했으니 결국엔 괜찮은 읽기였다고 할 수 있겠다.

“카프카의 모든 예술은 독자에게 다시 읽게 만드는 것”이라는 카뮈의 말을 인용하며 마친 ‘옮긴이의 말’처럼 문득 떠오를 때 들춰보면 마음에 박히는 문장들이 반가울 책인 것 같고, 그러라고 이렇게나 공들인 표지와 편집으로 만든 것 같다. 그러나 북아프리카에 자리하고 프랑스의 지배를 받았다는, 프란츠 파농이 독립 혁명을 위해 활동한 나라라는 정도가 아는 것의 전부인 알제리에 대한 거리감은 책을 읽은 후에도 물심양면 그대로 남았다. 외국 작가가 쓴 어떤 글이든 배경 장소에 방문할 확률은 매우 낮지만, 작가의 사유만큼이나 ‘그 시절의 장소성’이 절대적인 책이라는 느낌이어서 더욱 그런 듯하다. 어릴 적 다이제스트로 접한 [이방인]과 작가를 수식하는 ‘부조리’라는 표현의 강력함 때문에, [페스트]를 흥미롭게 읽은 후에도 남아 있던 무겁고 심각한 카뮈의 이미지를 새롭게 환기한 독서였다.

알베르 카뮈•장소미 옮김

2023.8.4초판1쇄 8.29초판5쇄, 녹색광선