1월 3일, 인천 지인과 온전히 하루를 보냈다. 처음으로 욕지도에 가보았고, 좋아하는 당포성지도 오랜만에 다녀왔다. 통영에 살게 되면 가끔 섬에 가야지, 섬 관련된 책을 읽으면 통영에 사는 동안 섬 도장깨기 해야지 생각했었지만 어쩐지 혼자서 섬에 가는 건 엄두가 나지 않았다. 평일엔 사람이 너무 없어서, 주말엔 사람이 너무 많아서, 여객선터미널에 가서 직접 확인한 것도 아니면서 그렇게 마음을 접어두었었다. 몇 년 전 혼자 제주 우도에 가서 하루 자면서 신나게 돌아다녔던 게 낯설 만큼의 변화다. 작년에 지인이 놀러왔을 때 갔던 한산도와 장사도가 전부, 올해는 달랐으면 했는데 시작이 좋았다.

월요일 오전이어선지 엄청 큰 배에 오른 사람은 스무 명이나 될까 싶었고, 욕지도로 바로 가는 배여서 1시간이 채 안 걸렸다. 섬에 내리니 하선 시각에 맞춘 듯 버스가 한 대 서있었는데, 우리는 그냥 "욕지도 가자" "그래" 하고 온 셈이어서 일단 안내소에서 지도를 챙기고 점심을 먹으며 계획을 세우기로 했다. 선착장 주변을 둘러보다 발견한 중국 음식점에 들어갔고 해물짬뽕과 탕수육을 시켰는데, 오랜만에 먹는 중국 음식이기도 하고 해산물이 신선해선지 맛있게 잘 먹었다. 손님이 많았는데 절반 이상 현지인들 같았고, 다른 사람 상관없이 각자 식사에 열중하는 사람들 속에 있으니 문득 섬이 그리 멀지 않은 곳이라는 생각이 들기도 했다.

대충 지도를 살펴본 결과 우리의 계획은, 2시간 가량 트레킹하고 다시 항구로 돌아와 3시 5분에 출발하는 버스로 섬을 둘러보고 선착장 주변을 산책하다가 마지막 배를 타고 나가는 것으로 정리되었다. 생각보다 큰 섬이었고 걷다가 만난 좋은 데가 있으면 다음에 또 오면 된다고 생각하니 마음이 여유롭기도 했다. 선착장에서 포장된 오르막길을 한참 걸어 관청 출렁다리, 다시 도로를 걸어 욕지 출렁다리 입구에 닿아 펠리컨 바위까지 갔다. 출렁다리 싫어하지만 펠리컨 바위를 건너뛸 수는 없었고, 잠시 앉아 햇살에 반짝이는 윤슬을 바라보는 시간은 평화로웠다. 돌아갈 때도 포장길을 걷고 싶지 않았는데 다행히 지도에서 헷갈린 '비렁길'로 찾아들어 짧게나마 숲길을 걸을 수 있었다. 나와보니 관청 출렁다리 부근이 숲길 진입로였는데 적당한 표시가 없는 게 아쉽기는 했다.

준비없는 초행자로서, 그래도 절반은 숲길로 적당한 트레킹을 할 수 있었다는 걸 행운으로 여기며 선착장으로 돌아와 버스를 탔다. 전에 제주 우도 갔을 때 탔던 우도바람 마을버스가 참 좋았는데, 그 정도로 본격적이지는 않지만 역시 좋았다. 손님은 여행자보다 주민이 더 많았는데 금세 내리셨고 친절하신 기사님이 차창으로 보이는 장소에 대해 간단히 설명해주시면서 풍광이 좋은 곳에선 잠시 차에서 내려 감상할 시간도 주셨다. 코스의 시작과 끝은 선착장이었는데, 할매바리스타 카페에서 멀지 않다고 하시길래 그곳에서 내렸다. 카페뿐 아니라 바로 옆에는 근대어촌 발상지라는 설명과 함께 조성해놓은 좌부랑개 자부마을이 있었고 이중섭 화가가 풍경을 그렸다는 곳도 가까이였다. 배시간 때문에 주마간산 지나칠 수밖에 없었는데 이삼일 머물면서 섬 곳곳을 걸어보는 것도 괜찮을 것 같았다.

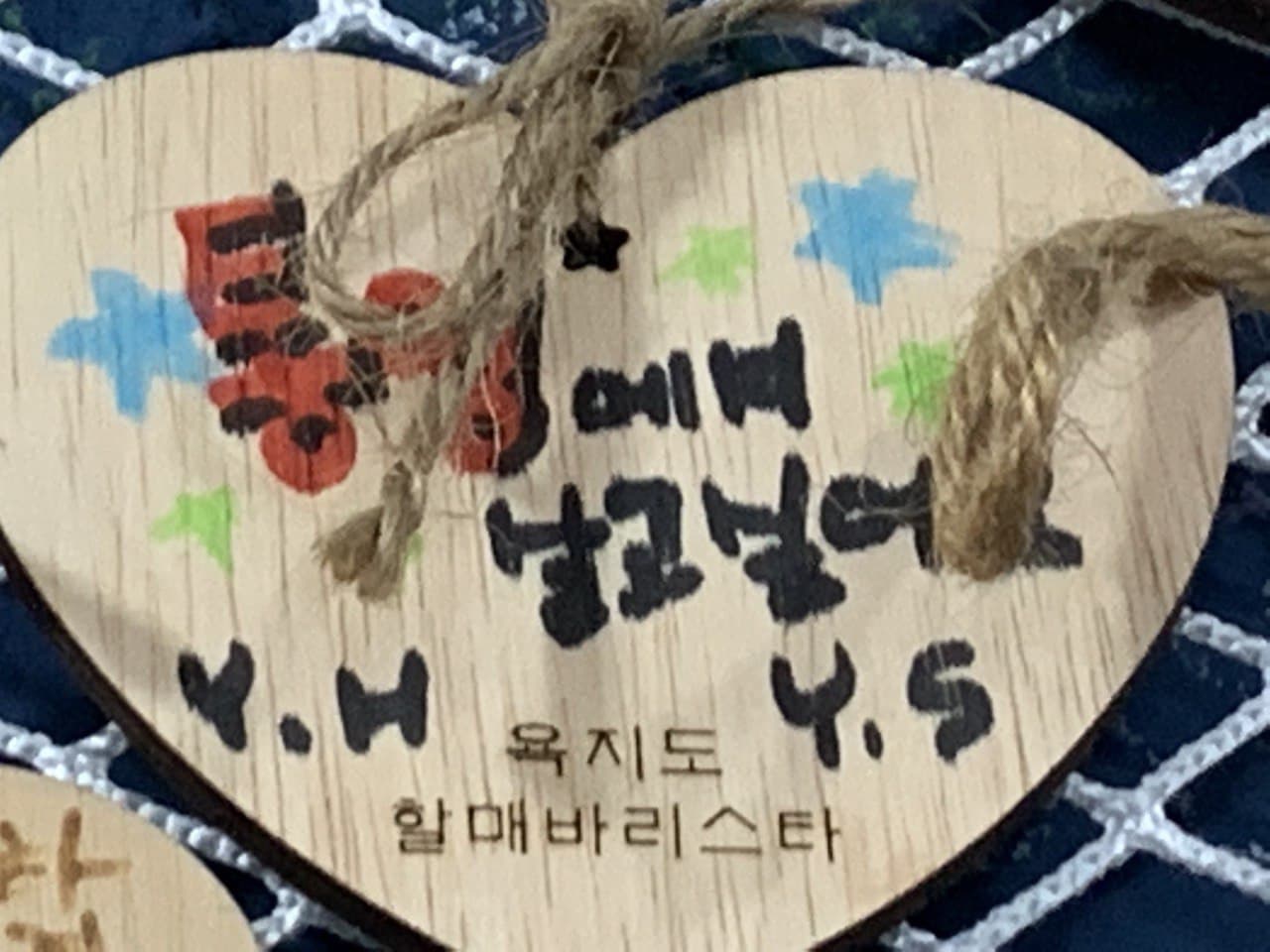

주문한 고구마라떼를 기다리며 카페 안을 구경했다. 벽에 빼곡한 '행운의 소원판'에서 "통영에서 살고 싶어요"라는 문구가 유독 눈에 들어왔다. 그들의 소원은 지금도 유효할까, 혹시 통영 어딘가에 살고 있을까, 생각하다가 이렇게 써붙인 적은 없지만 내게도 간절한 소원이었다는 데에 생각이 미쳤다. 현실이 된 후에 어느덧 무감하고 심드렁해지고 말았지만, 누군가 음영까지 넣어가며 강조한 '통영'이라는 글자가 새롭게 보였다. 그럴 리 없지만 잠시 마주한 소원판이 지금의 내 마음과 생활을 환기하는 의미심장한 계시처럼 느껴졌고, 무척이나 새해로운 순간이라는 기분이 들었다. 마침, 존재만으로도 자극이 된 지인들 덕에 조금씩 정신이 돌아오고 싶어하는 것 같은 느낌도 드는 중이라 더 그랬는지도 모르겠다.

욕지도에서 삼덕항으로 향하는 마지막 배는 4시 35분이었다. 근무 중인 광주 지인은 우리의 욕지도행을 함께 즐거워하며 배에서 보는 일몰을 강조했는데, 겹겹의 섬 때문에 드라마틱한 순간은 가려졌던 일출에 비하면 무척 그럴 듯하게 결정적인 찰나를 목격할 수 있었다. 광주 지인을 위해 여러 장의 사진과 동영상을 찍으며 넘어가는 해를 바라보는 데에 몰두했다. 매일 뜨고 지는 해에 굳이 의미를 부여하는 게 이상하기도 하지만, 빛의 출몰에 신경과 오감을 집중하며 함께 호흡하는 순간에 색다르게 일렁이는 마음은 분명 있다. 보통은 해질녘 아름다운 석양의 하늘에 잠시 마음을 내어주곤 하는데, 해가 지는 순간에 완전히 몰입하는 건 드문 일이어서 기억에 남을 것 같다. 어느 섬 뒤로 해가 떨어진 직후 배가 삼덕항에 닿았다.

이제 곧 어둠이 내리겠지만 동행이 있으니 당포성지에 꼭 오르고 싶어졌다. 처음 통영에 살고 싶어할 때, 물정 모르고 여기라고 마음먹은 곳은 산양읍이었다. 차도 없고 운전할 생각도 없으면서 굳이 산양읍을 찍어 가끔 지도를 들여다보았고, 몇 년 전 어느 날은 박경리기념관에서부터 한참을 걸었다. 소담한 산양도서관에 들어가 좋아하는 선생님의 책을 찾아보기도 했는데, 그곳은 지금은 어린이미각도서관인가로 리뉴얼되었다. 그야말로 낯선 곳에서 딱히 정한 목적지도 없이 산양읍을 걷다가 만난 곳이 당포성지였다. 골목 담벼락의 낡은 벽화들을 지나고 가파르게 경사진 길을 올라 만난 당포성지에서 바라보는 바다와 산은 고요하고 시원했다. 멀리서 사그라드는 태양의 여운과 어둠 속에도 잔물결로 빛나는 바다가 어우러진 풍경, 해질녘 당포성지에서의 시간을 가끔 떠올릴 것 같다. 혼자였다면 생각지도 못했을 일이다.